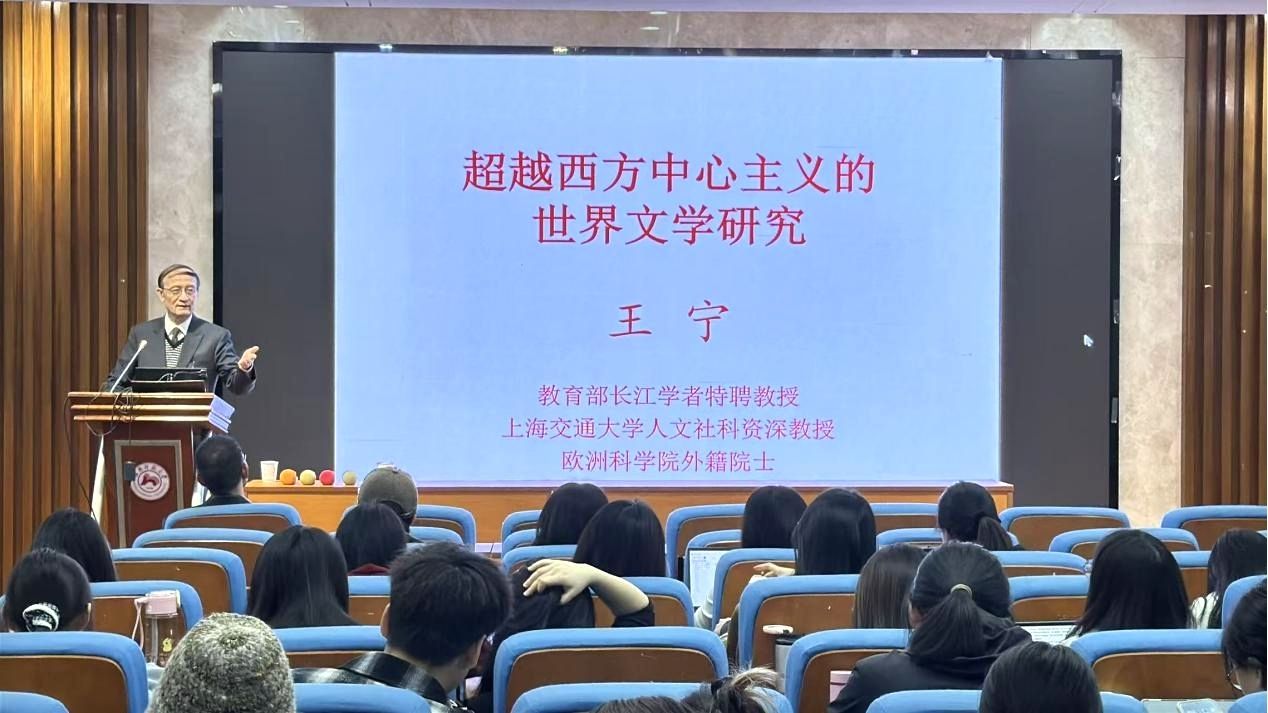

11月8日下午,“超越西方中心主义的世界文学研究”讲座于腾龙楼515举办。讲座由上海交通大学人文社会科学资深教授王宁主讲,由外国语学院公共外语部主任梁斌主持。

主讲人王宁曾任北京大学和清华大学教授,2010年当选为拉丁美洲科学院院士,2013年当选为欧洲科学院外籍院士。他对现代性理论、后现代主义、全球化与文化问题、世界文学、翻译学等领域有着精深的研究,主要著作有《比较文学、世界文学与翻译研究》、《多元共生的时代:二十世纪西方文学比较研究》、《后现代主义之后》等。

首先,王宁教授阐述了“世界文学”这一核心文学概念。该词自德文语境中萌芽,历经近两个世纪的思潮博弈与格局变迁,在全球化浪潮中焕发新的理论生机。如今,随着东方文学的崛起与中国学者的积极参与,这一曾被西方中心主义主导的领域,正朝着多元平等的方向加速重构。

随后,王宁教授分析了歌德在《歌德谈话录》中首次对“世界文学”进行的系统阐释。歌德受东方文学启迪提出“文心相通”“诗心相通”的理念,打破了欧洲文学的狭隘视野,尽管其视野仍聚焦英法德意等欧洲核心文学,带有一定的时代局限,但他对莎士比亚、拜伦等作家的推崇,为欧洲文学经典化奠定了基础。这部经典著作的中文译本历经两代学者打磨,朱光潜50年代的初译本与杨武能本世纪初的全译本,为中国学界接入这一概念提供了重要桥梁。

王宁教授强调,思潮的碰撞始终贯穿世界文学的发展历程。早期“欧洲中心主义”逐步演变为“西方中心主义”,在文学史编撰与文学选本中挤压东方文学的生存空间;而文化相对主义思潮经福柯马等学者改造重构后,主张“每种文化都有其存在理由”,为东方文学争取平等地位提供了理论支撑。在此基础上,福柯马提出的“新世界主义”更超越了单一文化霸权,吸纳非西方文化的普遍价值,与中国儒家“和而不同”思想不谋而合,成为打破西方中心主义的重要理论武器。研究方法也在不断创新,弗兰科·莫雷蒂提出的“远读”策略,通过大数据分析把握被忽视的绝大多数世界文学作品概貌,为突破个体阅读局限提供了新路径。

中国学者在世界文学格局重构中扮演着日益重要的角色。以王宁教授本人为例的众多中国学者通过发表英文学术成果、参与国际百科全书编撰等方式,跻身全球顶尖人文学者榜单,将“作为世界文学的中国文学”等主题推向国际舞台,打破了西方对人文学术话语权的垄断。越来越多中国学者在国际平台弘扬民族文化,推动东方文学被更广泛地纳入世界文学研究视野,为构建多元平等的世界文学新秩序注入了中国力量。

本次讲座中,王宁教授分析了从歌德的初步构想,到如今跨越东西方的理论对话与实践创新的这一历程,世界文学的内涵也得以不断丰富。在全球化与文化多样性并存的当下,打破单一中心主义、尊重各民族文学价值,已成为世界文学发展的必然趋势,而中国学者的深度参与,正让这一古老概念焕发出更具包容性的时代光彩。