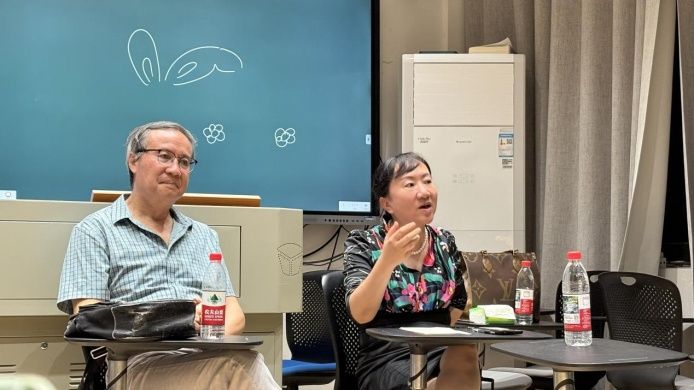

2025年5月17日晚,一场以“危机中的文明:现代英国小说评论”为主题的读书沙龙在腾龙楼304教室举行。本次沙龙特邀湖南师范大学外国语学院阮炜教授与大家一同探讨现代英国小说中的文明危机及其相关议题。外国语学院邓颖玲教授、李兆前、谭彦纬、吴笛、乔清泉、吴晋先等老师出席讨论,外国语学院数十位研究生同学参加。本次活动由外国语学院邹文新老师主持。

邹文新老师首先介绍了阮炜教授及其新书《危机中的文明:现代英国小说评论》(上海三联书店,2024年)。该书基于宏大的文明视野,以多部现代英国小说为研究对象,从不同侧面探讨了西方工业化和现代生活方式所引发的文明危机。

随后,与会老师分别对阮老师的新书进行评价,并联系现代英国小说特点、文明与文化、文明与科技、文学研究路径等话题,与阮老师展开对话。

邓颖玲教授十分推崇阮炜老师此书的研究方法与视野,认为其融合了文学、文明、历史与哲学,打破纯文本分析的局限。她认为文学具有不可替代性,因其赋予生活神秘感与趣味性,可对抗过度理性化。她还指出,跨学科的知识视野对于文学研究颇为重要,并呼吁青年学者静心深耕学术,通过广泛阅读文史哲书籍,拓宽研究视野,提升思想深度。邓颖玲教授还就全球文明与技术革命的问题与阮老师展开讨论。

阮老师认为,如今的全球文明基于科技、经济、制度的全球共享,超越单一文明差异,技术全球化使生活方式趋同,但文化差异仍存。未来共享成分将增加,本土文明比例可能下降。技术革命(如基因编辑与AI)也会带来不一样的伦理挑战,需要平衡技术进步与人性伦理,警惕技术滥用。研究者应关注技术革命对文明的长远影响,结合跨学科视角推动学术创新。

李兆前老师高度评价了阮老师新书的语言风格和思想内涵,探讨了西方文学作品中的“拯救者”现象,并就文学作品的社会功用问题与阮炜老师展开讨论。阮炜老师认为,文学需与社会关联,彰显人类应追求的价值,否则失去意义。文学的特点在于以艺术形式呈现对社会、人类、文明的关怀,研究者需兼顾文学的艺术价值与时代意义。

谭彦纬老师认为,阮老师此书的语言富有音乐性,行文流畅,论述中气丰沛;阮老师理论视野宏大,对中西文明古今流变均有宏观把握,不纠结文本细枝末节,与作品能保持一种超然的态度。谭老师还认为现代主义文学哀叹传统价值失落,转而强调理性,但对于理性的过度强调值得我们反思。

乔清泉老师基于对阮老师此书的阅读和思考提出了若干问题,其中包括文明、文化、文学的范畴界定及其关系、文学研究视角以及中西文明或文学比较的方法论变化等。阮炜老师回应,比较是基本思维方式,研究应是问题驱动,无需刻意规定方法;文明与文学关系密切,文学研究有文明背景,作品探讨人性,因而具有普遍意义;文化是某群体价值观及生活方式,文明指拥有该文化的人群或其价值观与生活方式,应化繁为简理解。

邹文新老师认为阮老师此书融合了文明和文学视角,基于扎实的文本分析,但又能跳出文本分析,见解深刻,有着很强的中国视角。他还向阮老师请教在西方文学研究中如何确立自己的主体性。阮老师指出,研究西方文学,需立足于中国文化,建立独立视角,避免被动接受西方话语。其次,要主动思考与大量阅读,通过广泛阅读形成独立观点,拒绝盲目跟从权威。最后,还要具备批判与反叛精神,突破固有思维,敢于质疑书本,不能未加思索地全盘接受。

吴晋先老师认为,相较于法国等其他欧洲国家的文学,英国文学由于其北欧文化和新教信仰的背景,似乎更有保守倾向,且始终存在着一种较强的种族界限感,并以劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》和福斯特的《印度之行》举例。阮炜老师结合相关文学和历史事实指出,英国对其他民族和文化的接触相对较少,对文化和种族融合有时显得“大惊小怪”,这一点的确不如法国、意大利、西班牙等国,表现在文学上则是一种面对异域民族和文化时的“矜持”感。

随后,参会学生与阮炜老师进行了热烈讨论,其中既有关于具体作品的解读,也有对文明与科技的展望和思索。例如,王新韬同学向阮老师问及《危机中的文明》一书的写作出发点以及阮老师个人的阅读喜好,罗冰卉同学就《蝇王》是否有创伤隐喻、李雅涵同学就基因编辑与人性的善恶等问题,发表自己的看法,并与阮老师进行讨论。本次活动在轻松愉快的讨论氛围中结束。

本次读书沙龙由《外国语言与文化》杂志编辑部主办,系“外国语言与文化”系列读书沙龙第十一期,也是今年以来的第一期。读书沙龙旨在创设一个自由的学术交流平台,助力学术氛围的培育。未来,编辑部还将举办多场其他主题的读书沙龙。